前回、音程を取り扱いましたね。今回はもう少しだけ踏み込みましょう。

まず、私たちが普段多く触れている音楽は、8度音程・オクターブを12分割したものを使っています。

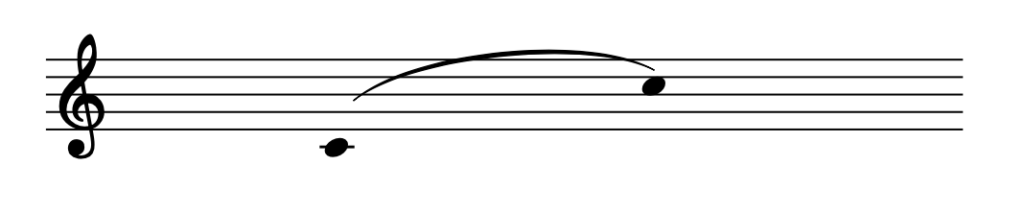

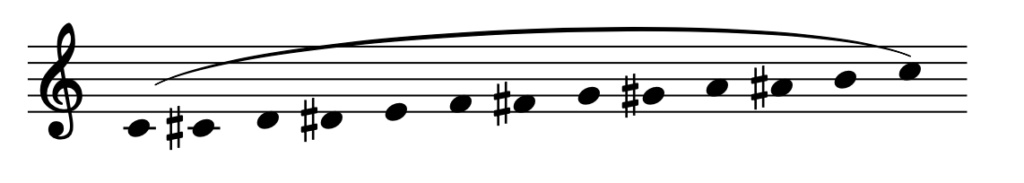

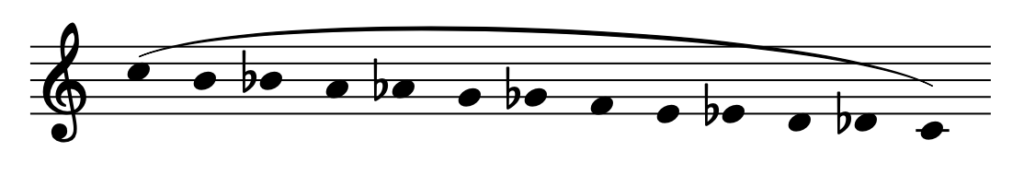

上の五線譜にありますように、隣同士の音を半音(はんおん)、一つ挟んだ音との関係を全音(ぜんおん)といいます。また「ミ・ファ」「シ・ド」はもとより半音関係であります。下方向への流れも示します。

新しい記号が出てきましたね。「#(シャープ)」と「♭(フラット)」です。ある音を半音上げたいときには#を、半音下げたいときには♭を使います。

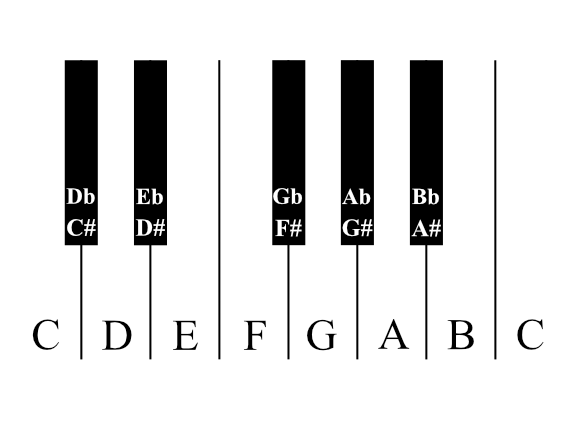

ここまでは五線譜上でのみの説明でしたが、視覚的にわかりやすくピアノの鍵盤で説明もいたします。

オクターブにたどり着くまでに12音あり、「ミ・ファ」「シ・ド」の間には黒い鍵盤がないことが見られるでしょう。

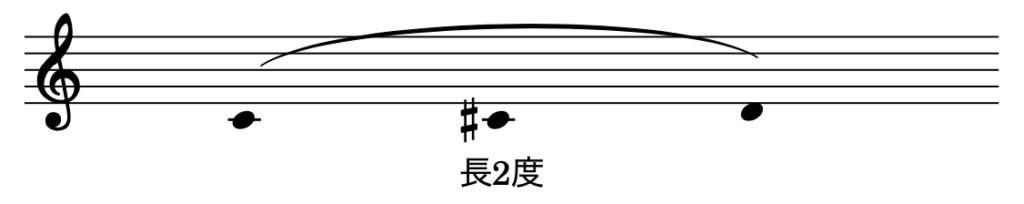

前回の復習です。たとえば「ドとレ」。このふたつの音程は2度の関係にあることは覚えていらっしゃるでしょうか。しかし、上記の12音すべてを表記した五線譜にはドとレの間にひとつ音が入っていますね。つまり、2度音程といっても少しだけ遠いわけです。この少し離れた関係を長音程(ちょうおんてい)と呼び、「長○度(ちょう○ど)」と表すことができます。ドとレの関係であれば長2度になりますね。

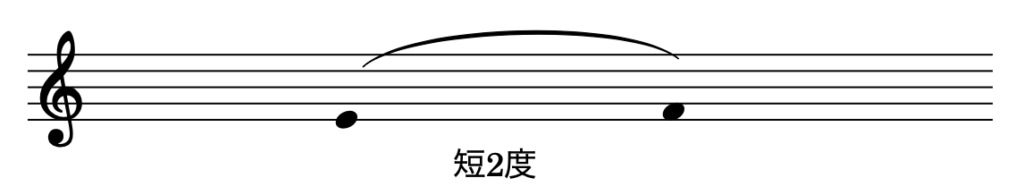

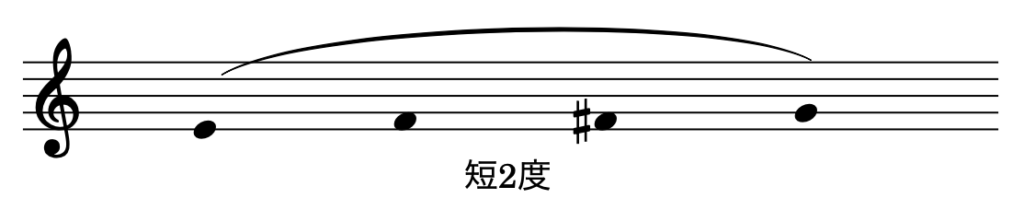

しかし、同じ隣同士の関係・2度音程であっても「ミとファ」の間には何もありませんよね。この少し短い関係・半音のことを短音程(たんおんてい)といい、「短○度(たん○ど)」と表します。ミとファであれば短2度となるわけです。

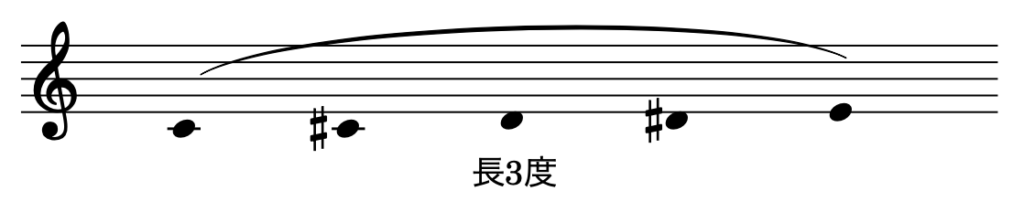

もう少し距離を離して3度関係をみてみましょう。ドからミに行くには、半音を含めて3音ありますね。例えば、同じ3度音程にあるミからソの間には、半音を入れて2音だけです。ドからミの方が少しだけ離れているので、こちらは「長3度」、ミからソは距離が短いので「短3度」となります。

今回のお話はここで一度おしまい。覚えていただきたいことは、音には「半音・全音」の関係があることと、同じ音程関係であっても「長○度・短○度」と異なることです。ここまでの内容は初歩でありまして、また踏み込んだ内容を、作編曲レッスン「音程」-Ⅲにてお話しします。