音を記号に置き換えて、楽曲を視覚的に表したものを楽譜(がくふ)といいます。

作編曲に関わらず、またジャンルを問わず、すべての演奏家は楽譜を正確に読める、書けることが音楽をする上で大切になりますので学んでいきましょう。

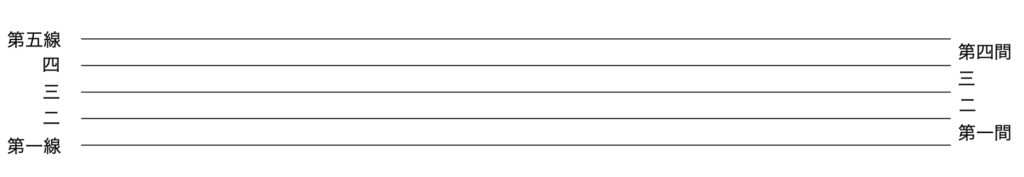

多くの西洋音楽(広義のクラシカル音楽)、そして、それに影響を受けたポピュラー音楽では五線譜(ごせんふ)という5本の線のまとまりの上に記号化された音を記します。1番下の線を第一線(だいいっせん)とよび、2番目の線から第二、第三・第四線とつづき、一番上の線を第五線とよびます。また、第一線と第二線の間を「第一間(だいいっかん)」とよび、その流れで第二間・第三間・第四間があります。

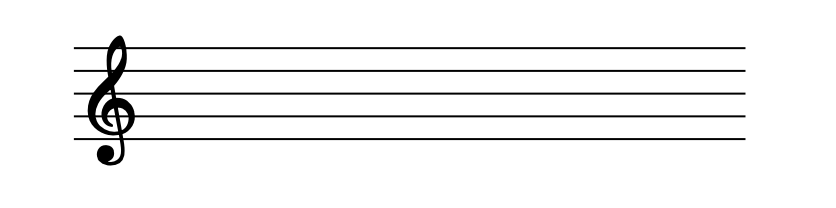

まず、一番左に「音部記号(おんぶきごう)」というものを書きます。これは、どの線がどの音を表すかを示す大切な指標になります。音部記号にも種類があり「ト音記号(とおんきごう)」がもっとも使われることの多い記号かもしれません。作編曲の世界では「ソプラノ記号」「アルト記号」「テノール記号」「バス記号」も扱うことになるでしょう。こちらの話はまた別の投稿で扱います。

上記の渦巻き型のものがト音記号。こちらは五線譜の第二線から記号の渦が始まります。つまり、この第二線が「ト音・ソ」の音であることを示します。ト音記号を書くときには必ず第二線から始めてください。ト音・ソの音がわからない!という方もいらっしゃるかもしれまんね。ここで、音名についてお話ししましょう。

みなさんは、ドレミファソラシドという音名をきっと知っていらっしゃるでしょう。こちらはイタリア語の読みになります。ポピュラー音楽では主に英語表記で学びますので、そちらで慣れていただくことになります。また西洋音楽(広義のクラシカル音楽)の世界では、ドイツ語表記と日本語表記も使われますので、そちらも覚えておくと良いでしょう。

| イタリア語 | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do |

| 英語 | C | D | E | F | G | A | B | C |

| 日本語 | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト | イ | ロ | ハ |

| ドイツ語 | C | D | E | F | G | A | H | C |

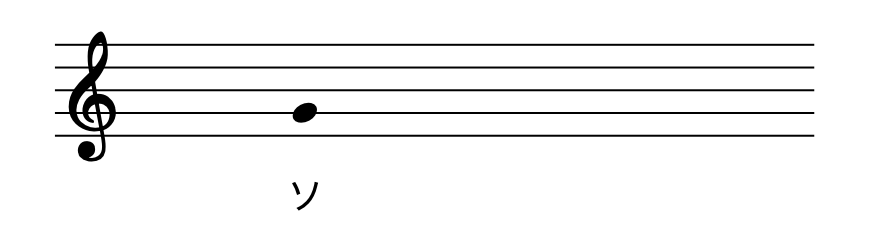

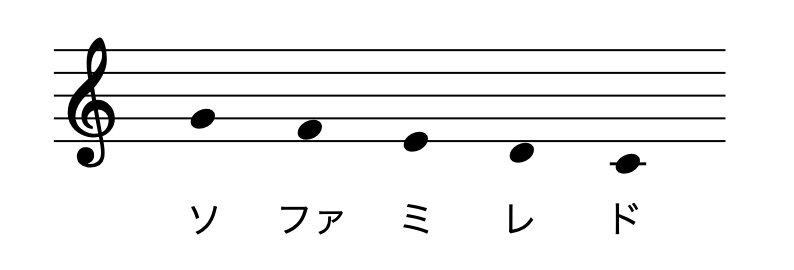

さて、先ほどト音記号の説明をいたしましたね。では、実際に音符を五線上に置いてみましょう。

/

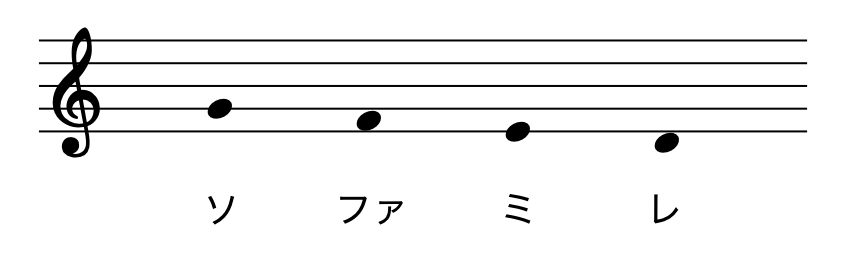

上図で使われているのはト音記号ですので、その渦巻きが始まる第二線に置かれる音が「ソ」なります。では、第二線の下にある第一間に来るものは何か。第二線のひとつ下の場所ということは、ソの一つ下の音が置かれるということになりますので、ここに記される音符はファになります。その流れでミとレも記してみましょう。

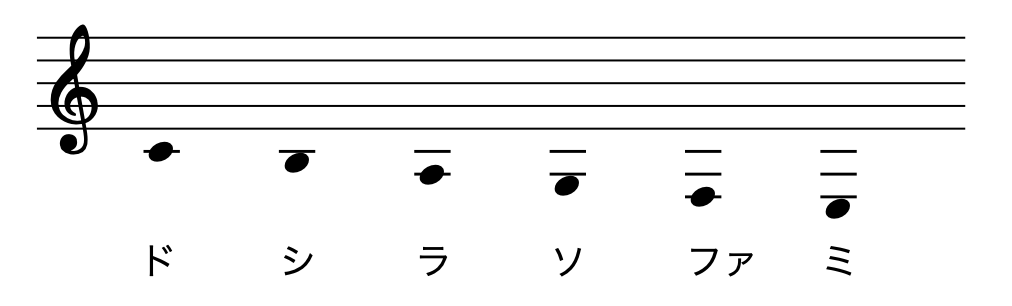

ミを置き、レまで来ると五線をはみ出してしまいましたね。ここより下の音を表したいときにはどうするか。

答えは、線を足すだけです。

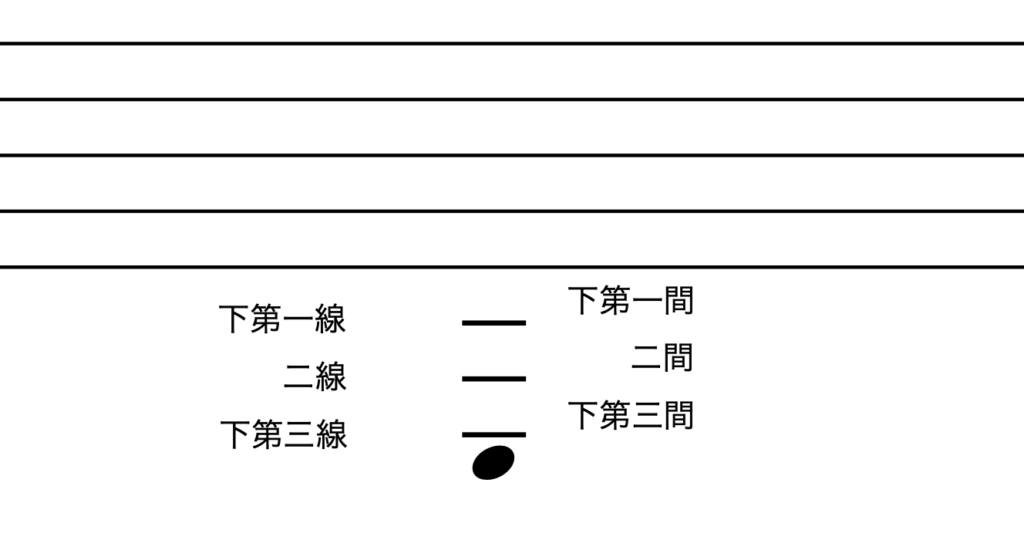

このドを示す音符に臨時の短い線が描かれていますね。これを加線(かせん)と呼びます。このように、五線をはみ出して音符を足したいときには線を足していき、それぞれ下第一線・下第二線・下第三線と増えていきます。また、第一線と下第一線の間のことを「下第一間」と呼びます。これらの読み方ですが、「しただいいっせん・しただいいっかん」また「しもだいいっせん・しもだいいっかん」と人によって異なります。

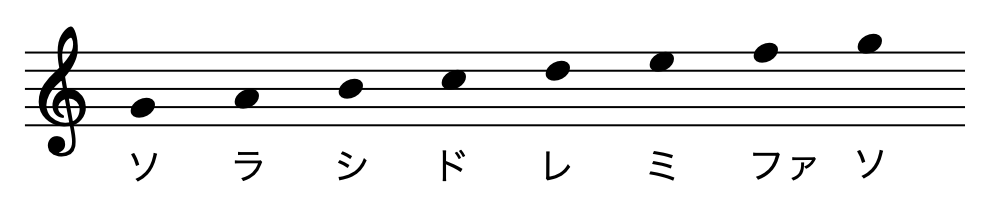

次は上に音を足してみましょう。

下に足していったときと同じように、第二線の上、第二間にくるのは、ソのひとつ上の音になりますので、ラということになります。もちろん第二間の上、第三線に置かれるのは、またひとつ上の音ですのでシになります。

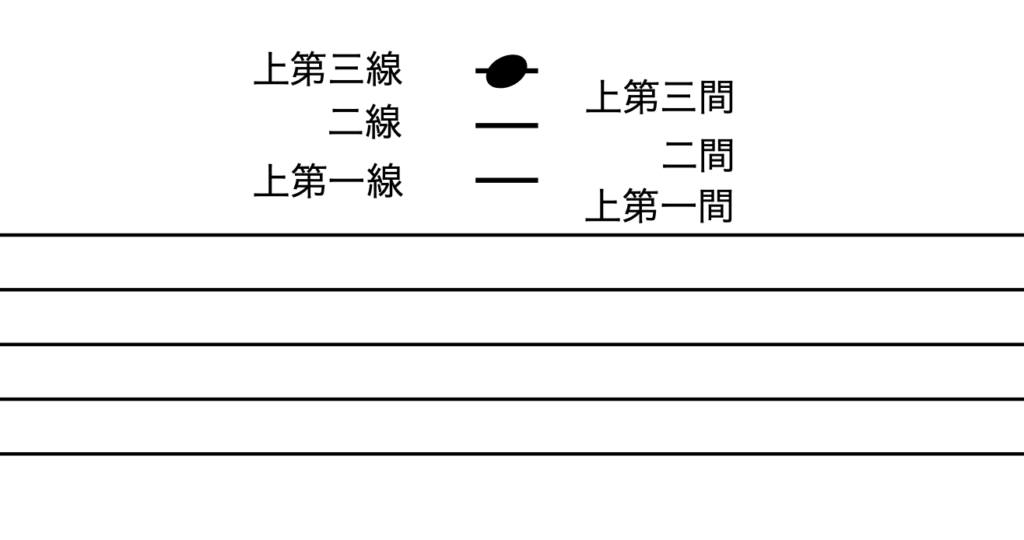

こちらも五線に書けなくなったら、上第一線・上第二線と足していきます。線と線の間も同様に、上第一間・上第二間とつづきます。こちらの読み方も「下」と同様に「うえだいいっせん」「じょうだいいっせん」と人によって違います。

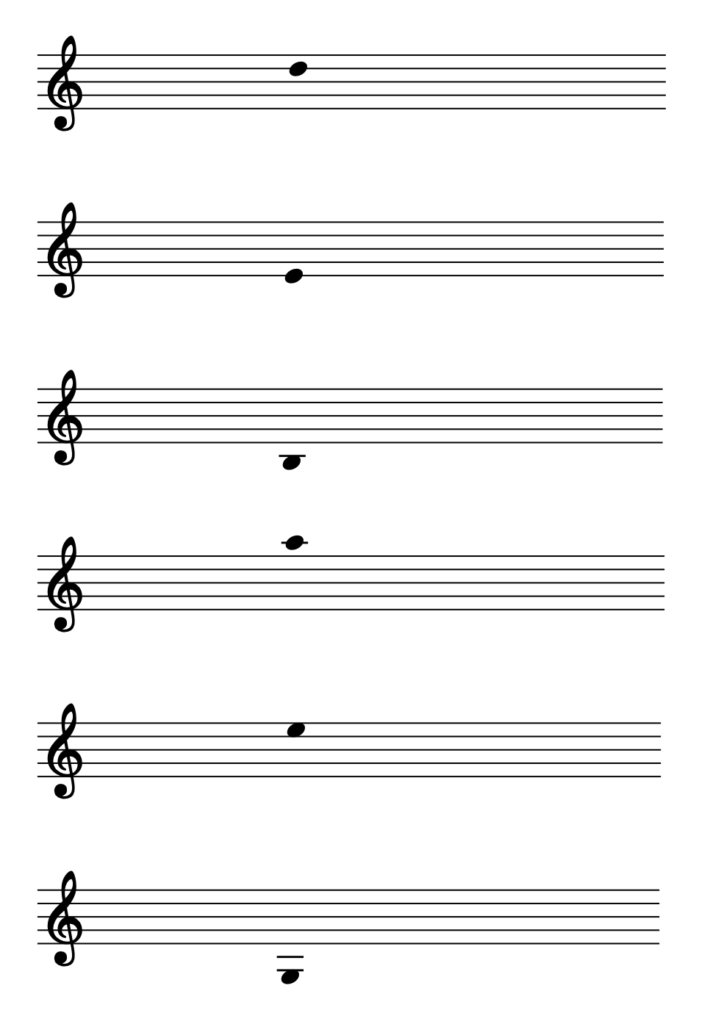

最後にクイズを出します。音名を答えてください。

次回は、音程についてのお話をします。